Cet article a été écrit par Eve Weisse sous ma tutelle lors de son stage de Licence avec Zendog. Il aura donc un peu plus la forme d’un article scientifique que d’habitude.

Les conditionnements classiques (aussi appelé conditionnement pavlovien) et opérants sont deux concepts fondamentaux en éthologie. Ils permettent d’expliquer une partie de l’acquisition des comportements chez les individus. Leur principale différence réside dans le fait que, dans le cas du conditionnement classique, le sujet est passif et subit l’expérience, alors que dans le conditionnement opérant, il est actif et choisit de d’effectuer le comportement attendu de lui-même.

- Le conditionnement classique

Le conditionnement classique, ou pavlovien, a été découvert par le physiologiste russe Pavlov. C’est un apprentissage par association où deux stimuli sont associés afin de produire une nouvelle réponse chez un individu.

Principes du conditionnement classique

Avant toute chose il convent de définir quelques termes :

- Stimulus neutre : stimulus qui ne provoquera pas de réaction (ex : le son d’une cloche)

- Stimulus inconditionnel : c’est un stimulus qui fonctionne tout le temps, et qui provoque une réponse automatique, naturelle et identique sans apprentissage préalable (par exemple : la nourriture fera toujours saliver le chien)

- Stimulus conditionnel : stimulus neutre au départ qui a été associé à un stimulus inconditionnel

Dans le conditionnement classique, un stimulus neutre, qui ne provoque initialement aucune réaction, devient capable de déclencher une réponse conditionnée lorsqu’il est associé à un stimulus inconditionnel. Par exemple, une cloche (stimulus neutre) n’ayant pas d’impact sur un chien, devient capable de provoquer de la salivation après avoir été associée plusieurs fois à la nourriture (stimulus inconditionnel). À la suite de ces associations répétées, le chien salive simplement au son de la cloche, transformant ainsi le stimulus neutre en stimulus conditionnel et induisant une réponse conditionnée.

Ce comportement acquis peut disparaître progressivement si l’association entre le stimulus conditionnel et le stimulus inconditionnel cesse d’être répétée pendant un certain temps. (Exemple : si aucune nourriture n’est apportée au chien pendant un certain temps, le chien cesse progressivement de saliver en entendant la cloche).

Pour autant, cela ne signifie pas que le comportement appris est définitivement oublié. Il suffit de réaliser à nouveau l’association des deux stimulus pour que le chien salive à nouveau au son de la cloche.

Applications du conditionnement classique

Les principes du conditionnement classique sont très utilisés dans des domaines tels que la thérapie comportementale, l’éducation, la publicité et le traitement des phobies et de l’anxiété. Cela explique comment des comportements réflexes ou involontaires, comme les phobies, les réactions émotionnelles et les réponses physiologiques, peuvent être appris par l’expérience.

Lorsque votre chien ressent de l’angoisse face à une situation (comme l’arrivée d’invités, les voitures ou les vélos), cela signifie qu’il a associé ces éléments à une expérience stressante. Cela déclenche une réponse de peur, qui peut même se généraliser à tous les objets à deux roues si l’angoisse initiale est liée au vélo.

- Le conditionnement opérant

Le conditionnement opérant a été découvert par Skinner et se concentre sur la manière dont un comportement agit sur l’environnement de l’animal. Son comportement entraine des conséquences, qu’elles soient positives ou négatives et qui vont influer la probabilité avec laquelle ces comportements seront répétés à l’avenir. Les comportements ayant des conséquences agréables (récompensés) verront leur fréquence augmentée, tandis que ceux ayant des conséquences négatives (corrigés) seront moins fréquents.

Principes du conditionnement opérant

Les opérants neutres : Réponses de l’environnement qui n’augmentent ni ne diminuent la probabilité qu’un comportement soit répété.

Le renforcement :

Positif : présenter un stimulus agréable (ex : donner une récompense)

Négatif : enlever un stimulus aversif (ex : dispenser de ménage)

La correction :

Positif : présenter un stimulus aversif (adresser une contravention)

Négatif : enlever un stimulus agréable (ex : priver de quelque chose)

Dans ce type d’apprentissage, l’individu (comme un chien) prend des décisions et est récompensé pour les bonnes actions (par exemple, rester calme ou s’asseoir) et « punis » pour les mauvaises (comme voler de la nourriture dans les assiettes).

La motivation joue un rôle clé dans le conditionnement opérant. Si l’individu n’est pas motivé, il n’aura pas d’intérêt à accomplir ce qu’on attend de lui, ce qui rendra le conditionnement inefficace. De plus, si la motivation n’est pas adaptée à l’individu, la récompense risque de ne pas produire l’effet attendu, voire de devenir une forme de punition. Par exemple, si un chien aime l’eau, l’asperger pour le « punir » d’avoir traversé la route sans attendre le signal pourrait être perçu comme une récompense, l’incitant à répéter ce comportement.

Il est donc crucial de connaître les préférences de l’animal et leur hiérarchie pour déterminer ce qui agira comme renforcement ou correction. Par exemple, si un chien préfère avant tout jouer avec une balle, puis jouer avec d’autres chiens, et enfin recevoir de la nourriture, la récompense ou la punition doit être choisie en fonction de ces préférences. Si le chien est en train de jouer avec des congénères et qu’on le rappelle en lui offrant une friandise pour le récompenser de son retour, il pourrait percevoir cela négativement, car il reçoit quelque chose de moins apprécié que ce qu’il faisait auparavant (le jeu avec les autres chiens). En revanche, si on le récompense avec une balle, il recevra un élément, ce qui constituera une véritable récompense pour lui.

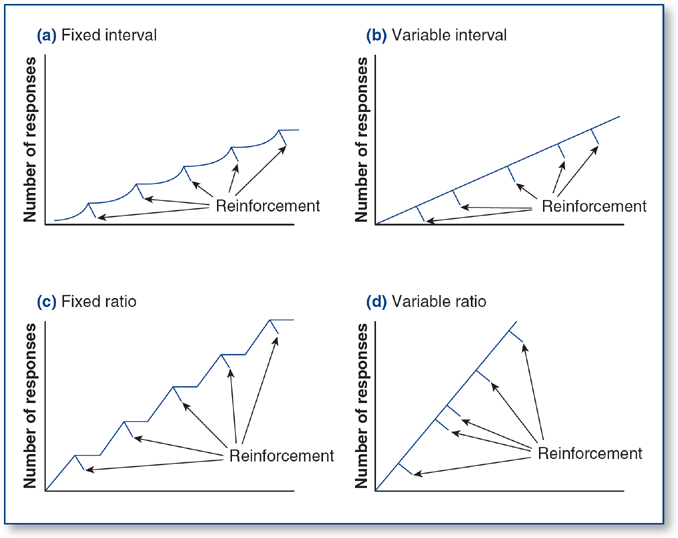

Différentes étapes composent un programme de renforcement :

- Renforcement continu : chaque comportement est récompensé

- Renforcement par intervalle (chaque comportement est récompensé après un intervalle de temps)

- Renforcement à intervalle fixe (FI)

- Renforcement à intervalle variable (VI)

- Renforcement par proportion (chaque comportement est récompensé après un nombre de réponses émises)

- Renforcement à proportion fixe (FR)

- Renforcement à proportion variable (VR)

Avec un renforcement continu, le sujet arrête d’agir lorsqu’il ne nécessite plus de récompenses.

Dans le cas d’un renforcement à intervalle fixe, le sujet anticipe les récompenses mais cela ne permet pas d’avoir un comportement durable.

Le renforcement par intervalle de temps variable est le plus apte à générer un comportement durable dans le temps car l’animal continue d’effectuer son comportement ne sachant pas quand la récompense arrive. Nous pouvons voir cela dans le graphique ci-dessous.

Applications du conditionnement opérant

Cette approche est appliquée dans divers domaines tels que l’éducation des animaux, l’éducation des enfants, la gestion des performances au travail, les thérapies comportementales, le marketing, le sport, et le développement personnel.

- Conclusion

Bien que les deux types de conditionnement concernent l’apprentissage, le conditionnement classique est passif, car la réponse à un stimulus se produit automatiquement, tandis que le conditionnement opérant est actif, l’individu devant accomplir une action pour recevoir un élément positif ou négatif

Le conditionnement classique implique l’apprentissage par association de stimuli, ce qui entraîne des réponses involontaires, tandis que le conditionnement opérant se concentre sur l’apprentissage par les conséquences, influençant ainsi les comportements motivés.

Sources :

- Skinner, B. F. (1938). The behavior of organisms: An experimental analysis. New York: Appleton-Century.

- Skinner, B. F. (1948). Superstition” in the pigeon. Journal of Experimental Psychology, 38, 168-172.

http://bibnum.education.fr/sciencesdelavie/neurologie/le-reflexe-conditionnel